¿REFORMA? de la PFA. Claves tras bambalinas. Por: Facundo Peña

El gobierno estableció por decreto un nuevo Estatuto para la Policía Federal

Argentina. Habiendo generado adhesiones -como la necesidad de actualizar el marco normativo- y rechazos -cuestionando la legalidad del decreto y la vulneración de derechos-, Facundo Peña, analiza si se trata, o no, de una reforma estructural.

El 17 de junio de 2025, el Gobierno Nacional publicó el Decreto N° 383/2025, por medio del cual se aprueba el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina, derogando la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA). Dicha medida se dictó en el marco de las facultades que la llamada Ley Bases le otorgó al Poder Ejecutivo para legislar sobre asuntos que deberían tener un tratamiento en el Congreso Nacional.

Como la mayoría de las normas sancionadas por este gobierno, el nuevo Estatuto generó fervientes adhesiones y rechazos. Las adhesiones, por un lado, refieren a la necesidad de reformar el Estatuto, vigente desde 1958, a efectos de actualizar sus misiones, modificar su estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos, e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades. Cabe destacar que sucesivos cambios normativos e institucionales han modificado el funcionamiento y facultades de la PFA sin haber sido incorporados expresamente en la Ley Orgánica de la institución1.

Quienes apoyan la medida, mencionan la situación de “limbo” funcional en el que había quedado la PFA desde el traspaso de funciones de Policía de la Capital Federal al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace casi diez años. Desde ese momento, tanto el gobierno de turno como el posterior prometieron reorientar a la PFA para convertirla en un “FBI argentino”. De hecho, en los considerandos del decreto, el gobierno realizó mención explícita al Federal Bureau of Investigation (FBI) norteamericano como referencia de una policía de investigación profesionalizada.

Los rechazos, por su parte, remiten a la legalidad de la medida, ya que, en palabras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Poder Ejecutivo estaría “utilizando a la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada ya que entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no están las de seguridad”2. Además, desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) denunciaron que la reforma impulsada por Patricia Bullrich “mantiene intacta la matriz operativa actual de la PFA y contiene errores técnicos de un preocupante nivel de amateurismo”. Por ejemplo, desde ese organismo destacaron que conserva funciones de prevención y custodia, que no son adecuadas para una agencia de investigación moderna3. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), por su parte, ha dicho que “en lugar de investigar hechos o personas a pedido del Poder Judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”4.

En este artículo nos proponemos analizar el decreto desde una perspectiva anclada en la realidad efectiva del derecho, más que en las normas o valores abstractos, así como en la interpretación de las normas -que, antes que algo deseable, resulta inevitable- y la teoría de las políticas públicas. En ese sentido, examinaremos la norma y sus alcances a la luz de estas perspectivas.

¿REFORMA O GATOPARDISMO?

En primer lugar, cabe preguntarse si el decreto implica una reforma estrictamente hablando. Para ello, debemos definir qué es una reforma y qué la diferencia de un mero cambio en algunas de las funciones de una organización. Entendemos, siguiendo el clásico trabajo de James Q. Wilson (1989), que una reforma consiste en un cambio de aquellos aspectos de la institución que permiten dar cuenta de los problemas para la cual fuera creada, o bien un cambio en la forma en la que estos aspectos se desarrollan. Asimismo, sostenemos que las modificaciones normativas no suponen una transformación en las funciones de una organización, sino que hay que observar esas funciones en la práctica, ya que, muchas veces, lo que está escrito no se condice con lo que acontece en la realidad.

En ese orden de ideas, el nuevo decreto no cambia las funciones principales establecidas tanto en el Decreto Ley N° 333/58 y sus modificatorias como en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. Algunos aspectos señalados como novedosos, como la incorporación de profesionales a la fuerza, o la necesidad de ser profesional para acceder a determinados rangos, son políticas que se vienen implementando hace años tanto en PFA como en otras fuerzas, en el marco de una visión “profesionalizadora” de las policías. En el ámbito de la realidad efectiva, las funciones de la PFA solo han sido modificadas, desde el retorno de la democracia hasta la fecha, por el traspaso de funciones y personal a la Ciudad de Buenos Aires, mencionado anteriormente.

Una lectura somera del Decreto N° 383/25 a la luz del Estatuto anteriormente vigente (Decreto Ley N° 333/58 y sus modificatorias), muestra el carácter limitado de los cambios realizados. En efecto, varias facultades establecidas en el nuevo Decreto ya estaban presentes en la norma anterior, como “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”. Otras competencias del Decreto Ley fueron levemente modificadas, para actualizar la terminología, como aquellas que refieren a “jueces competentes de la Nación” (modificada por “jueces y magistrados competentes”). Finalmente, algunas facultades han sido eliminadas, ya sea porque contrariaban lo dispuesto por la Constitución Nacional, el Código Penal y los Códigos Procesales Penales, y demás normas de protección de garantías y derechos individuales, o porque se consideraban normas “desuetudas” (como las competencias de Policía de la Capital Federal o la expedición de pasaportes). No obstante, cabe destacar que en el nuevo texto se han agregado otras incumbencias que podrían configurar una vulneración de las garantías constitucionales.

Asimismo, se mantienen funciones vinculadas a custodias, bomberos, orden público, etc., a pesar de que, conforme el art. 1° del nuevo Estatuto, se procura que las principales funciones de la PFA sean la “investigación proactiva de delitos federales o complejos”, la “desarticulación de organizaciones criminales” y “la protección del Estado”. Si bien estas competencias no refieren a normas “desuetudas”, ya que son funciones que ejercía la PFA antes de la publicación del Decreto, sí marcan un fuerte límite en el alcance del decreto.

De hecho, el propio Poder Ejecutivo Nacional, en los considerandos del Decreto, menciona que la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 (también llamada “Ley Bases”) faculta al Poder Ejecutivo a “disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada: a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario y b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las Provincias o a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”. Es decir, que el objetivo del gobierno es alcanzar “la máxima eficacia y eficiencia en la gestión técnica de los medios con los que cuenta el ESTADO NACIONAL para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra la criminalidad organizada” y no realizar modificaciones estructurales sobre la doctrina, las estructuras funcionales principales y el régimen de personal de la Fuerza.

Por estos mismos motivos, la mera incorporación de la “protección del Estado” como una misión de la PFA no deviene en un cambio de paradigma respecto de la doctrina que predominó desde la recuperación democrática, como ha sido sostenido desde quienes rechazan el decreto5. Más bien, cabe cuestionarse qué tan arraigado se encuentra ese paradigma en las organizaciones policiales, y si los cambios de leyes, decretos, resoluciones ministeriales y protocolos son suficientes para implementar un enfoque de seguridad ciudadana en la dinámica organizacional de las fuerzas policiales y de seguridad. Teniendo en cuenta la gran cantidad de reformas llevadas a cabo desde finales de los años noventa al día de hoy, es necesario realizar una revisión crítica de estos procesos, y de los supuestos teórico-epistemológicos que subyacen a los estudios sobre reformas y modelos policiales.

ESTO RECIÉN COMIENZA

El gobierno podría argumentar consistentemente la urgencia de la reforma, así como también presentarla como una modernización necesaria ante la opinión pública, pero ello no es lo que se requiere para que estos cambios se concreten y perduren en el tiempo. Es decir, la “reforma” no se concreta con la publicación del decreto en el Boletín Oficial, sino mediante un proceso de implementación. Es menester evaluar, como primera medida, la aplicabilidad de este decreto. Se requiere comprender a los cambios institucionales no como actos aislados, sino como procesos con distintas etapas de implementación.

La primera etapa es la adopción de los cambios. Si bien la publicación del decreto ha sido objeto de polémica por la presunta inconstitucionalidad de la medida (en tanto no se llevó a cabo por ley del Congreso Nacional) dado que al publicarse en el Boletín Oficial se encuentra vigente y que ni la Cámara de Diputados ni de Senadores ha rechazado el Decreto, podemos decir que la primera etapa ha sido cumplida.

La segunda etapa hace referencia a lo que sucede después que se adopta la medida. Es evidente que el decreto no modifica varios aspectos como el régimen profesional de la fuerza, y mantiene una estructura orgánica prácticamente sin variaciones. Ahora bien, puede que aquello que se mantiene constante sea alterado en posteriores resoluciones ministeriales. Por ello, resulta prematuro evaluar las mutaciones de la fuerza solo por la publicación del decreto.

Por otro lado, si luego de la implementación de la reforma, bajan los índices delictivos y, sobre todo, aquellos vinculados a la criminalidad organizada, ello no garantizaría la sostenibilidad de la reforma. En primer lugar, porque en nuestro país no suelen realizarse estudios de impacto con una metodología rigurosa, que permita diferenciar la mera casualidad (o relación espuria) de una relación de causa-efecto entre la adopción de la reforma y la disminución de las tasas de delito. Pero además, porque aquello que posibilita que los cambios se mantengan en el tiempo no tiene tanto que ver con los resultados en términos de seguridad, sino más con tener en cuenta, al menos, tres elementos característicos de las policías, a efectos de garantizar el éxito de los cambios previstos.

El primer elemento es la autonomía relativa de la cual gozan las policías. Como consecuencia de ser una “burocracia de calle”, los operadores o la primera línea de trabajadores de la organización ostentan un rol protagónico en el desarrollo de su tarea crítica, máxime teniendo en cuenta el alto grado de profesionalización que requieren determinadas tareas en estructuras burocráticas especializadas y diferenciadas como las organizaciones policiales modernas. La falta de pericia en la redacción de las normas que regulan la actuación cotidiana, puede obstaculizar el cumplimiento de las tareas, pero sobre todo, puede resultar en que las normas (como este Decreto) sean letra muerta, que no sea adoptada por los miembros de la fuerza.

Otro aspecto inherente al funcionamiento de la organización policial es la discrecionalidad (Goldstein, 1963, 1977). Contrariamente a lo que se suele pensar, la discrecionalidad no es un elemento que debería evitarse, a efectos de salvaguardar los derechos y garantías individuales, sino que es un elemento constitutivo no sólo de la policía, sino de cualquier organización compleja. En los últimos años, se ha intentado regular exhaustivamente el quehacer policial mediante protocolos de actuación sobre múltiples temáticas: uso racional de la fuerza, procedimientos de control preventivo, registros personales y detención para personas pertenecientes al colectivo L.G.B.T., intervenciones con Niños, Niñas y Adolescentes, atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático, etc.

Más allá de la importancia de que haya normativa aplicable para casos específicos, en la práctica, la proliferación ad infinitum de normas de cumplimiento obligatorio deviene de difícil cumplimiento para los operadores policiales. En muchas ocasiones, actualizar la doctrina policial, incorporando principios rectores al accionar cotidiano resulta más efectivo que imponer un conjunto de instrucciones a una organización que debe lidiar permanentemente con situaciones inciertas. Por ende, el margen de discrecionalidad que abre el nuevo estatuto no debería –al menos a priori- considerarse perjudicial, ni tampoco determinante, del respeto a las libertades individuales por parte de la fuerza policial.

En tercer lugar, las organizaciones policiales como la PFA tienen una cultura organizacional y ocupacional propia. Ello hace que tareas que no son parte de la cultura organizacional tradicional no sean atendidas por los operadores y/o administradores con la misma energía y recursos que se dedican a tareas que sí son parte de ella. Es una de las razones por las que algunas reformas policiales fracasan estrepitosamente -en la medida en que incorporan tareas ajenas o contradictorias con las funciones habituales- o tienen éxito y son sostenibles en el tiempo -en el caso de que no entren en conflicto con el ethos organizacional-.

Este punto podría explicar por qué las autoridades que redactaron el nuevo estatuto mantuvieron competencias que tradicionalmente formaban parte de la PFA, como la de Bomberos, a pesar de que fundamentalmente apuntaba a transformar a la fuerza en una policía de investigación de delitos complejos. Las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen la antigüedad de la Policía Federal, se resisten a asumir nuevas tareas que parecen incompatibles con la cultura dominante, lo cual refuerza lo antedicho sobre las limitaciones intrínsecas del decreto.

SOBRE LA ACTUACIÓN SIN ORDEN JUDICIAL

Como fuera mencionado, uno de los puntos más polémicos del decreto, es que habilita a la policía a actuar con mayor margen de discrecionalidad, sumando potestades que previamente se le encontraban vedadas a no ser que cuenten con una autorización judicial. El decreto habilita a que la policía pueda, sin autorización previa de la Justicia, realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” (artículo 6to. inciso 11); requisas cuando sea “en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención” (artículo 6to. Inciso 13); o detener a una persona “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”. Todas ellas “sin necesidad de autorización judicial” (art. 6 inciso 7).

Al respecto, si bien en nuestro país los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad dependen orgánicamente de los Poderes Ejecutivos (provinciales, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires), el sistema penal les asigna el rol de auxiliar de los jueces y fiscales, quienes dependiendo del delito y la jurisdicción, tienen la facultad de instruir las investigaciones. La literatura sobre políticas de seguridad de los últimos 20 años ha versado sobre el problema y la necesidad del control político sobre las policías, como punto de partida para diseñar e implementar políticas públicas desde una mirada democrática y participativa. Esta preocupación deviene fundamental a la hora de pensar las tareas de policiamiento preventivo, como el patrullaje, en tanto posibles mecanismos de control social.

No obstante, desde la década de los noventa, impulsados por varios acontecimientos lamentables vinculados con el accionar abusivo de las policías en distintas jurisdicciones provinciales, se restringió fuertemente el margen de acción policial, sobre todo, en su función de investigación penal. Efectivamente, el rol de auxiliar de la justicia de las fuerzas policiales condiciona a las autoridades de las agencias gubernamentales la posibilidad de definir las políticas públicas en la materia.

De hecho, la teoría sobre política criminal, entendida como la disciplina que estudia la violencia estatal organizada (Binder, 2010), confiere la facultad de determinar la política criminal, en primera instancia, al Poder Legislativo (cuando determina que un hecho se configura como un delito, entendida como criminalización primaria); y luego, en un sistema procesal acusatorio, al Ministerio Público, en la medida en que determina qué hechos entran en la definición expuesta en el corpus legal (criminalización secundaria). Siguiendo esta visión, la policía solo cumple un rol de ejecutor de la política criminal, y siendo que el Ministerio Público no es una institución cuyas autoridades sean elegidas –directa o indirectamente- por el voto popular6, este esquema limita fuertemente la posibilidad del gobierno de turno de diseñar la política de seguridad.

Este aspecto es frecuentemente soslayado por quienes analizan las políticas de seguridad en nuestro país. Por el contrario, suele enfatizarse el carácter ideológico de las políticas de seguridad, independientemente del gobierno de turno, configurándose un “péndulo” que se mueve desde la “izquierda” a la “derecha”, pasando por muchas instancias intermedias, pero con características claramente discernibles que marcan las políticas de seguridad en los distintos períodos de gobierno. La estructura institucional de nuestro país tanto a nivel nacional como subnacional conforma márgenes de acción limitados que atenúan el poder explicativo del enfoque pendular de las políticas de seguridad.

Volviendo al nuevo Estatuto, cabe decir que el margen limitado de acción permite cuestionar la posibilidad de aplicación de los cambios establecidos por el Decreto; sobre todo, aquellos vinculados con ampliar las facultades sin mediar autorización judicial. No obstante, muchas de estas facultades son pasibles de ser declaradas inconstitucionales, y en la práctica, el margen limitado de acción ya mencionado permite dudar de la aplicabilidad de estas medidas.

¿INTELIGENCIA CRIMINAL?

Otro de los puntos destacables del nuevo estatuto es que la PFA podrá realizar ciertos análisis operativos sin estar enmarcados en la Ley de Inteligencia Nacional.

Efectivamente, el artículo 6, inciso 4, establece que la fuerza podrá “efectuar análisis criminal, de políticas de seguridad y de operatoria policial, lo cual no se encontrará alcanzado por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones, salvo disposición expresa de la autoridad competente”. Según varios detractores, esto implica una reducción en la supervisión externa, dado que por la Ley de Inteligencia Nacional, los organismos de inteligencia (como las áreas de inteligencia criminal de la PFA) deben rendir cuentas ante la Comisión de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso. El problema de esta crítica es que supone que las tareas enumeradas en este inciso son de inteligencia. No obstante, debe mencionarse que dichas tareas se encuentran en un inciso anterior, el inciso 2, que reza que la PFA podrá “efectuar tareas de inteligencia criminal, mediante la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a actividades criminales o riesgos que afecten a la seguridad interior”.

Asimismo, pareciera haber una confusión conceptual: análisis criminal no es, necesariamente, inteligencia criminal. La teoría distingue distintos tipos de estudio que realizan las agencias policiales, como el análisis del delito, el análisis de inteligencia criminal, el análisis investigativo criminal y el análisis de operaciones. Al respecto, Pezzuchi (2012), define el análisis del delito como aquel que se focaliza en el “estudio de incidentes delictivos; la identificación de patrones, series, tendencias y problemas; y la diseminación de información que ayuda a la agencia policial a desarrollar tácticas y estrategias para resolver los patrones, series, tendencias y problemas” (Pezzuchi, 2012: 25). Este tipo de análisis sirve de apoyo a las tareas de prevención del delito, por lo cual lo suelen utilizar no tanto las agencias federales de investigación de delitos complejos, sino sobre todo las policías provinciales y, cada vez más a menudo, se observa su uso en las áreas de protección ciudadana de los municipios, a partir de la información de incidentes reportados en centros de monitoreo relacionados con delitos predatorios como los robos y hurtos.

Por su parte, el análisis de inteligencia criminal se centra en reunir y diseminar información sobre delincuentes en particular, vinculados generalmente al crimen organizado. A través de este análisis, se busca entender “la estructura y jerarquía de las organizaciones delictivas, el flujo de dinero y bienes, las relaciones, actividades y planes actuales, e información personal sobre los participantes, usualmente con el objetivo de la detención, procesamiento y posterior encarcelamiento de los delincuentes involucrados” (Pezzuchi, 2012: 25). La inteligencia criminal se encuentra bajo el paraguas jurídico de la Ley de Inteligencia Nacional, entendido como un subsistema dentro del sistema de inteligencia nacional (junto a la inteligencia estratégica y la inteligencia militar); aunque no se encuentra regulado con tanta especificidad como las tareas que realiza la Secretaría de Inteligencia del Estado. En la práctica, las áreas de inteligencia criminal de las Fuerzas Federales suministran información que sirve a otro tipo de análisis: el de investigación criminal, en el marco de un expediente judicial en curso.

El inciso 4 de este decreto adolece de una redacción vaga y ambigua, que puede dar lugar a malas interpretaciones, pero no se desprende estrictamente de ello que se procure habilitar tareas de inteligencia por fuera del control que supone la Ley de Inteligencia Nacional. De hecho, se han conocido varios casos de agentes de inteligencia infiltrados en organizaciones sociales y políticas, en plena vigencia de la ley mencionada, por lo que podría pensarse que, de haber violaciones a los derechos de los ciudadanos, ello no requeriría un cambio en la norma. De lo que se trata, más bien, es de cómo se conduce la fuerza policial, de controlar que se respeten los derechos constitucionales y se cumplan las disposiciones legales vigentes, en el día a día del funcionamiento de las agencias policiales.

QUIÉN SOSTIENE EL MARTILLO

Los estudios policiales, disciplina poco conocida pero prolífica en los últimos veinte años, han abordado cuál es la naturaleza de la policía moderna o, al menos, cuál es la función diferencial de este organismo en relación con el resto de las instituciones instauradas en la modernidad capitalista. En ese sentido, uno de los pioneros en este campo, Egon Bittner, ha planteado que la policía puede ser comparada con un martillo. Esta metáfora, retomada por autores como Dominique Monjardet (2010), sugiere que la policía es un instrumento del Estado, no un fin en sí misma, que distribuye la fuerza de manera no negociable cuando se le ordena. En otras palabras, la policía, como un martillo, no tiene una finalidad propia, sino que se utiliza para aplicar la fuerza en situaciones específicas, siguiendo directrices políticas y legales.

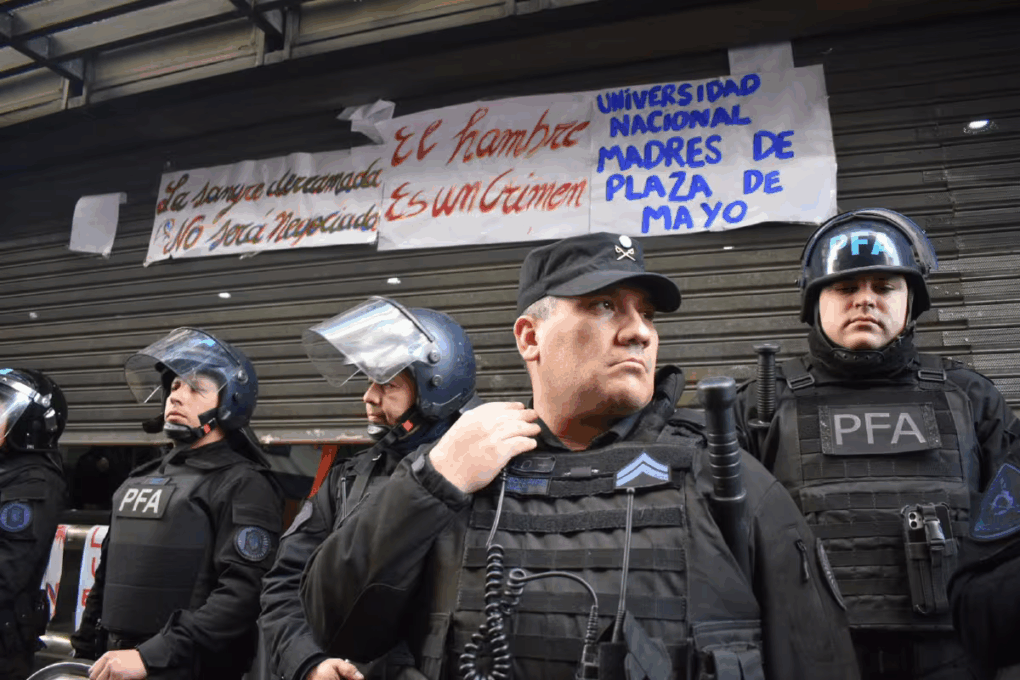

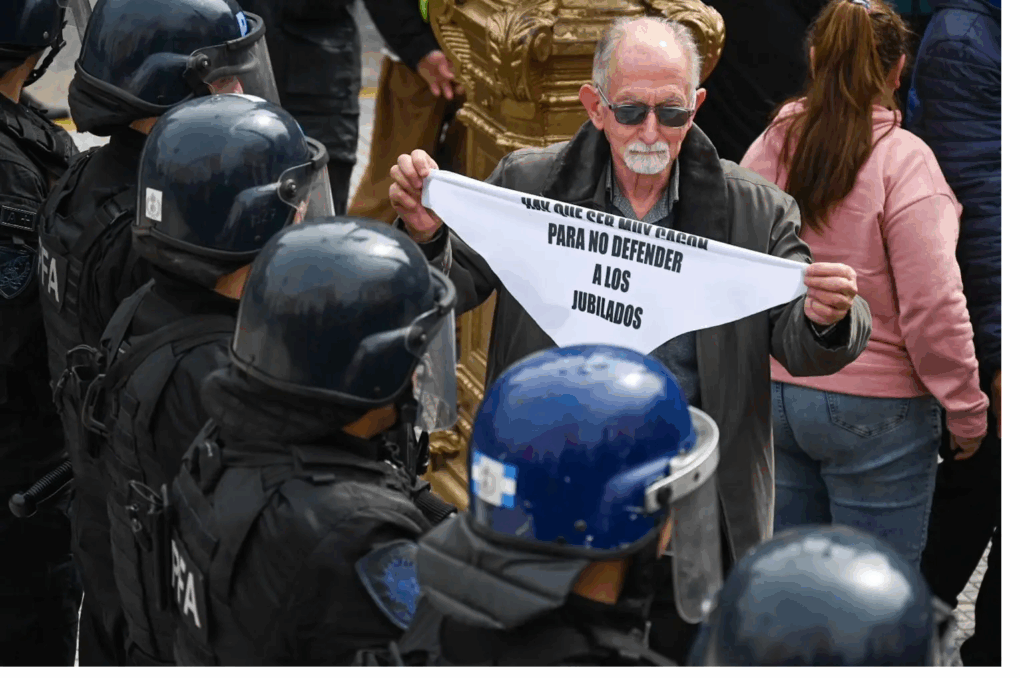

La comparación con el martillo implica varios aspectos. En primer lugar, que la policía moderna es una institución instrumental, vinculada al mantenimiento del orden público y a la defensa del estado, así como a hacer cumplir la ley, desde su creación en el siglo XVIII, en los albores de la modernidad, siendo una de las primeras burocracias profesionalizadas del estado nación burgués. Por ello, no debería sorprender que aparezca la “protección del Estado” entre las funciones del nuevo estatuto, tal como fuera mencionado. En segundo término, el uso de la fuerza, como elemento distintivo, se realiza de manera contundente y no negociable, especialmente en situaciones de confrontación o emergencia, lo que puede tener consecuencias negativas si no se aplica con cuidado y criterio. En un mundo globalizado, atravesado por un estado de emergencia permanente, esto explica por qué son tan frecuentes los casos de represión indiscriminada no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional. Finalmente, la utilización del “martillo” (la policía) depende de la dirección de quien la controla, en este caso, el Estado y las leyes que lo rigen.

Este último aspecto, quién sostiene el martillo, resulta clave para entender cuál será el alcance del uso de la fuerza como nota constitutiva de la policía, en el cumplimiento de sus funciones. En tiempos de pandemia, el poder político utilizó la fuerza policial como herramienta de control social de las medidas restrictivas establecidas por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria, y se procuró instalar, desde las usinas de pensamiento cercanas al oficialismo que la policía tradicionalmente represiva, se había transformado en una “policía del cuidado”. Esta innovación conceptual resultó más un planteo meramente ideológico con pretensiones performáticas antes que un paradigma efectivamente observable en la realidad, dado que la policía seguía utilizando la fuerza como herramienta de mantenimiento del orden y cumplimiento de la ley.

En la actualidad, el uso abusivo de la fuerza es moneda corriente del gobierno, pero ello no escapa a la lógica primordial que convierte a la policía en un instrumento al servicio del poder político. Por consiguiente, en la medida en la que cambien las autoridades que brindan las directrices a la fuerza, y asuma una gestión con una cosmovisión diferente, cambiarán nuevamente las cuestiones en las que busca innovar este Decreto. La responsabilidad recae en la forma en que se utiliza esta herramienta, asegurando que sea legal, proporcional y respetuosa de los derechos humanos.

Notas al pie de página

- Algunas de esas reformas fueron la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificaciones, la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones y el CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) aprobado por Ley N° 27.063 y sus modificaciones. ↩︎

- https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/cambios-en-la-pfa-hay-una-estructura-con-capacidad-de-desarr ollar-inteligencia-criminal-sin-control-judicial/. ↩︎

- https://inecip.org/prensa/comunicados/policia-federal-argentina-una-reforma-ficticia-que-posterga-su-v erdadera-modernizacion/. ↩︎

- https://www.correpi.org/2025/nuevo-estatuto-organico-de-la-pfa-menos-libertad-mas-represion/. ↩︎

- https://www.cels.org.ar/web/2025/06/reforma-de-la-policia-federal-sin-el-congreso-mas-facultades-sin- orden-judicial/ ↩︎

- La excepción es el Procurador General de la Nación, quien encabeza el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que es designado por el Poder Ejecutivo Nacional, pero requiere acuerdo del Senado con una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes. ↩︎

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BINDER, A. (2010) “La política criminal en el marco de las políticas públicas. Bases para el análisis político-criminal” en Revista de Estudios de la Justicia (12) pp. 209–227.

MONJARDET, D. (2010) Lo que hace la policía: sociología de la fuerza pública. Buenos Aires: Prometeo Libros.

PEZZUCHI, G. (2012) “Análisis criminal, confusiones varias y experiencias en la provincia de Buenos Aires, Argentina”. En TUDELA, P. (coord.) Buenas Prácticas para el Análisis Delictual en América Latina, Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana.

WILSON, J. Q. (1989). “Bureaucracy. What government agencies do and why they do it”. New York: Basic Books.

https://shorturl.fm/zoxEb

https://shorturl.fm/2Bbx2

https://shorturl.fm/iGokI

https://shorturl.fm/mZhpl

https://shorturl.fm/UdYvu

https://shorturl.fm/H0lmj

https://shorturl.fm/q0g7L

https://shorturl.fm/bq9bG

https://shorturl.fm/WE4Jj

https://shorturl.fm/uY0oR

https://shorturl.fm/sjxS6

https://shorturl.fm/4hJhr

https://shorturl.fm/outeP

https://shorturl.fm/3sUYI

https://shorturl.fm/i0Rhw

https://shorturl.fm/Ikyr2

https://shorturl.fm/Gnvyf

https://shorturl.fm/l14nu

https://shorturl.fm/kUxfU

https://shorturl.fm/YE3xU

https://shorturl.fm/IzsdH

https://shorturl.fm/VrMy6

https://shorturl.fm/V4xk2

Trying to get into ph2222? ph2222login.com is where it’s at for the login page. Pretty straightforward, no sketchy stuff. I love it ph2222login

https://shorturl.fm/TDQkS

Heard about MGbet com through a friend. Signed up and had a blast. The selection of games is pretty impressive, definitely worth a look. mgbet com

https://shorturl.fm/Ffpqi

https://shorturl.fm/ffdL0

https://shorturl.fm/AhV7g

https://shorturl.fm/ppJWw

https://shorturl.fm/2ENmd

https://shorturl.fm/8WPzu

Analyzing past races always reveals patterns, but finding a reliable platform is key! Heard great things about the community at jljl7799 login – especially their PHP support & quick registration. Makes betting so much easier! It’s good to see Pinoy-friendly options emerging.

https://shorturl.fm/zJVMY

https://shorturl.fm/AvvWZ

https://shorturl.fm/5REnG

https://shorturl.fm/OQHYQ

https://shorturl.fm/74bBF

https://shorturl.fm/trH3F

https://shorturl.fm/v0nnJ

https://shorturl.fm/pSi6V

Ano kaya meron sa jlph5? New platform ba ‘to? Anyone have any experience? Share your thoughts! Baka swertehin tayo!

https://shorturl.fm/zdwCk

https://shorturl.fm/8y941

https://shorturl.fm/ummeA

https://shorturl.fm/5dcQh

https://shorturl.fm/ux2KZ

https://shorturl.fm/ZS0It

https://shorturl.fm/dtv8e

Logging into 66 Club was a breeze with 66clublogin.info. Super quick and easy. Definitely recommend using this if you want to play now. Don’t wait, check out 66clublogin

https://shorturl.fm/gca2i

https://shorturl.fm/wovxQ

Okay, so I visited cc666. It’s there. Your call whether you want to explore it. Check the site here: cc666.

https://shorturl.fm/piIR4

unlocker.ai – The Ultimate AI Tool for Bypassing Restrictions and Unlocking Content Seamlessly!

https://shorturl.fm/Knjth

https://shorturl.fm/Tx7Lk

https://shorturl.fm/bIeOE

https://shorturl.fm/V78Ii

Fortunesnakebr, alright, let’s see what you got! Heard they got some cool slots. Trying my hand at a few. Fingers crossed! Good vibes so far!. fortunesnakebr

https://shorturl.fm/3K28O

https://shorturl.fm/YF4Tw

It’s fascinating how easily we fall into patterns when gaming – chasing losses is so common! Platforms like chesterfield ph app seem to prioritize a fun, safe experience, which is key to responsible play. That “childlike wonder” they mention really resonates – it should be enjoyable!

Enter your invite code to earn your airdrop on Aster https://is.gd/ZceEI6

Earn your airdrop on Aster https://is.gd/ZceEI6

Earn your airdrop on Aster https://is.gd/ZceEI6

Claim Your Exclusive Bonus on AsterDEX https://is.gd/CGTnqR

Special ability to earn $ASTER bonus https://is.gd/CGTnqR

Claim 5% Rebate and Exclusive Bonuses on AsterDEX https://is.gd/CGTnqR

Claim Your Exclusive Bonus on AsterDEX https://is.gd/CGTnqR

fzmy4i

It’s fascinating how gaming platforms now prioritize seamless access – the app download option is key! Understanding player experience is vital. For a smooth start & diverse games, check out jili666 login online casino – responsible gaming is always best, though!

Hello https://is.gd/tvHMGJ

Hi https://is.gd/9PLRLO

Hi https://is.gd/9PLRLO

Promote our brand and watch your income grow—join today!

Get paid for every click—join our affiliate network now!

DCTCasino Philippines: Best Online Slots, Easy Login & Sign Up. Register and App Download Today! Experience the best dctcasino online slots in the Philippines! Secure your dctcasino login, complete your dctcasino register or sign up today. Get the dctcasino app download for instant access and big rewards! visit: dctcasino

Join our affiliate community and maximize your profits!

The police reform highlights a crucial principle: institutional modernization requires clear frameworks. Similarly, phsky legit platforms demonstrate how proper regulatory structures enable sustainable growth while maintaining public trust in any system.

Get paid for every referral—sign up for our affiliate program now!

Share our products, earn up to 40% per sale—apply today!

Monetize your traffic instantly—enroll in our affiliate network!

**boostaro official**

Boostaro is a purpose-built wellness formula created for men who want to strengthen vitality, confidence, and everyday performance.

**aquasculpt**

aquasculpt is a premium metabolism-support supplement thoughtfully developed to help promote efficient fat utilization and steadier daily energy.

**prodentim**

ProDentim is a distinctive oral-care formula that pairs targeted probiotics with plant-based ingredients to encourage strong teeth, comfortable gums, and reliably fresh breath

**mounja boost**

MounjaBoost is a next-generation, plant-based supplement created to support metabolic activity, encourage natural fat utilization, and elevate daily energywithout extreme dieting or exhausting workout routines.

**herpafend reviews**

Herpafend is a natural wellness formula developed for individuals experiencing symptoms related to the herpes simplex virus. It is designed to help reduce the intensity and frequency of flare-ups while supporting the bodys immune defenses.

**prostafense reviews**

ProstAfense is a premium, doctor-crafted supplement formulated to maintain optimal prostate function, enhance urinary performance, and support overall male wellness.

**men balance**

MEN Balance Pro is a high-quality dietary supplement developed with research-informed support to help men maintain healthy prostate function.

**neuro sharp**

Neuro Sharp is an advanced cognitive support formula designed to help you stay mentally sharp, focused, and confident throughout your day.