¿Cuál es la posición geocultural de Javier Milei?. Por: Lisandro Bellomio

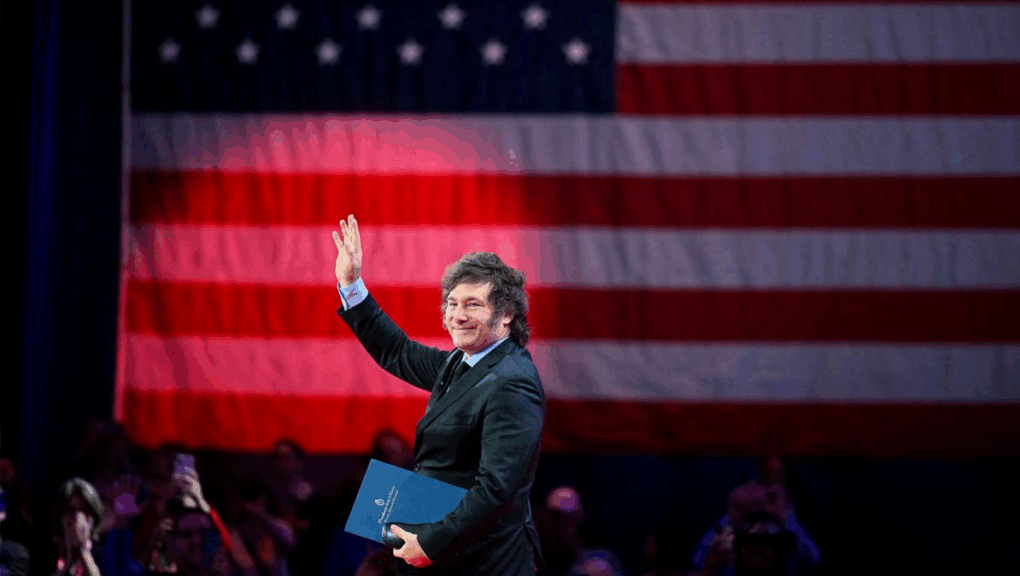

me parece interesante revisar específicamente qué áreas, provincias o territorios extranjeros ha visitado el Presidente de la Nación desde su asunción, lo cual nos permitirá obtener un claro panorama de qué geoculturas ha decidido privilegiar con su presencia

por: Lisandro Bellomio

En diferentes escritos a lo largo de su vida Rodolfo Kusch ha tratado la cuestión de la geocultura -o las geoculturas- como una categoría insoslayable respecto a la problemática de la identidad nacional. En breves palabras, Kusch define a la geocultura como la relación intrínseca entre la cultura y el espacio geográfico, donde este último influye inherentemente en la identidad y el pensamiento de las personas.

En Geocultura del Pensamiento (1978), de alguna manera Kusch desarma el concepto en sus dos aspectos constitutivos: la geografía, por un lado, y la cultura, por el otro, trabajando a su vez la vinculación estricta entre ellos. En este sentido, se vuelve necesario destacar que el autor propugna la idea de que el pensamiento se encuentra situado, esto es, que el pensamiento está determinado por el espacio físico del que surge, lo cual implica la imposibilidad de la universalidad del mismo; en cuanto a la geografía, dirá que es necesario lograr un domicilio existencial, es decir, una zona de habitualidad en donde uno se siente seguro (1978, p. 252, 253). En este domicilio es donde se apelmaza lo cultural con lo geográfico, constituyendo una unidad estructural difícil de penetrar. Esa habitualidad permite y otorga el refugio en donde uno se defiende frente a lo nuevo, frente a lo otro, en donde la cultura funciona como el baluarte simbólico a defender. Es por ello que Kusch (1978) plantea que la cultura no es solo lo tradicional, la usanza, lo típico, etc, sino que posee un componente actitudinal, esto es, la cultura actúa frente a otras en defensa de ella misma.

A modo de resumen y parafraseando a nuestro autor podemos decir que, mientras la cultura es el aspecto espiritual de la geocultura, la geografía vendría a ser el sostén terrenal -en todas sus acepciones semánticas- de aquel espíritu. En una primera instancia lo fundamenta y a posteriori lo deforma y, en conjunto, conforman una unidad geocultural.

En El punto de vista geocultural, otro de los textos de Kusch, el autor pone de manifiesto que en nuestro país existe una escisión entre una cultura popular y otra que no lo es. Plantea que el comportamiento de la cultura popular tuvo su conformación a partir de diferentes ejes de la mediterraneidad argentina. El litoral, los Valles Calchaquíes y el Cuyo son los ejes geoculturales que incidieron -en una primera instancia- en el comportamiento argentino, el cual ha sabido ser primordialmente popular en sus orígenes. En este plano, el anteriormente relegado cuarto eje geocultural, el porteño, distinguido por correr en dirección contraria a lo popular, ha ganado relevancia con el tiempo, generando un corrimiento en la forma geocultural nacional hacia un país híbrido, compuesto por lo popular y lo porteño en dimensiones similares. A partir de esta primera distinción es que surge la pregunta que le dará continuidad a este escrito: ¿cuál es la posición geocultural del gobierno de Javier Milei?

Cuáles son los parámetros que hemos de utilizar a fin de elaborar una respuesta es otra interrogación. Una opción sería encaminar una contestación a partir de la faceta discursiva del gobierno, esto es, cuáles son sus opiniones oficiales respecto a nuestra -u otra- cultura. Sin embargo, debido a que las autoridades gubernamentales han hecho centenares de enunciaciones al respecto, me parece conveniente inmiscuirnos en la práctica política efectiva y ver como aquellas enunciaciones se traducen materialmente en, por ejemplo, los actos tradicionales que debe llevar a cabo un presidente, la prioridad que le otorga a los viajes internos en su agenda en comparación con otros destinos, las políticas públicas efectuadas en el último tiempo, etc. En conclusión, lo más conveniente ha de ser trabajar con una conjunción de estos aspectos que hacen al gobierno y a su posición en este tipo de asuntos.

Empezando por lo último, me gustaría tratar las políticas que ha llevado a cabo el gobierno respecto al indigenismo o los pueblos originarios. Para ello me parece conveniente traer a colación a otro autor que ha trabajado la geocultura en relación con esta temática. Francisco René Santucho en su texto Lo Andino y lo Amazónico en la Infraestructura Argentina, plantea que las culturas más avanzadas de los pueblos indígenas -ubicados en lo que hoy conocemos como República Argentina- se encontraban en la región norte del país. Sin desprestigiar otras regiones de la nación, plantea que las zonas Norte-Noroeste y Noreste-Litoral, con el influjo quichua y guaraní respectivamente, han acaudalado una fuerte preponderancia en la diatriba de la personalidad nacional. Las áreas quichua y guarani son, además, expresiones regionales que contribuyen a la contención de la percepción indoamericana por parte de nuestro país. Generan una proximidad y aseguran la integración -en términos sensoriales si se quiere- con la patria grande en la que nos encontramos inmersos.

Antes de pasar a las acciones gubernamentales concretas, me parece importante destacar la idea de que las dos áreas que trabaja Santucho -la quichua y la guaraní- cubren geográficamente los puntos geoculturales que establece Kusch para la cultura popular. Siendo más preciso: la acción civilizadora que impartió la cultura quichua a lo largo del país se extendió tanto hacia los Valles Calchaquíes como a la zona del Cuyo, más específicamente hasta lo que hoy es Mendoza. En consonancia con ello y como ya mencionamos anteriormente, el área guaraní ha tomado una gran parte del Litoral, prolongándose hasta el Paraguay. De esta forma es que, tanto lo andino en el área quichua, como lo amazónico en el guaraní, establecen una distancia geocultural con el componente marítimo o de ultramar que posee Buenos Aires. Santucho nos plantea que estas tonalidades regionales deben revalidarse como aportes a la integración continental y un párate a la tendencia ultramarina porteña que, aunque podamos localizarla puntualmente en nuestro país, es posible interpretar que se ha extendido a lo largo y ancho de la región.

Ahora bien, las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Milei respecto a la cuestión indígena o a los pueblos originarios marcan una tendencia muy clara: está en contra. Lo redacto de esta forma -burdamente- ya que ese es el manejo que ha tenido este gobierno respecto a esos asuntos -y a tantos otros.

Las políticas de Milei en contra de los pueblos originarios van desde aspectos meramente simbólicos, como puede ser cambiarle el nombre al salón de actos de la Casa de Gobierno antes denominado “Salón de Pueblos Originarios”, hasta medidas con impacto latente en la vida de estos sectores, tales como la derogación de la Ley de Tierras o el intento de cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En tono con esto, y quizás lo más determinante en cuanto a medidas que conllevan consecuencias directas en la cotidianidad de estos sectores, el gobierno derogó también la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Esta legislación funcionaba como un mecanismo de defensa para las comunidades indígenas, las cuales no podían ser desalojadas hasta que se completara el relevamiento de sus territorios. Por ende, ahora las comunidades se encuentran sumamente desprotegidas frente a los que el presidente llama “legítimos propietarios”, esto es, empresas o particulares que intentan avanzar con negocios como minería, hidrocarburos o turismo. A su vez, la derogación representa un gigantesco paso atrás respecto al proyecto de propiedad comunitaria indígena, el cual fue impulsado en un primer momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de garantizar este derecho (el de la propiedad comunitaria).

Aunque finalmente el gobierno no haya cerrado el INAI, sí consiguió colocar en la presidencia del mismo a un exdirigente de la DAIA, Claudio Avruj, sujeto que nada tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas para la promoción de los pueblos indígenas de Argentina. Como si fuera poco, en la vicepresidencia del organismo ha sido designado Jorge Brom, ex gerente en diferentes áreas de empresas como Carrefour Argentina, Felipe Fort, Unilever Argentina, etc. Los curriculums de estas personas no dicen nada por sí mismos, sin embargo, cuando los conectamos con las pretensiones del gobierno en torno a todo lo mencionado previamente estas historias de vida toman otra magnitud.

Por último, quiero destacar un hecho relevante ocurrido a principios de este año, que considero fundamental para el análisis que abordaremos a continuación. En febrero de 2025, el gobierno de Javier Milei declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista mediante una resolución oficial del Ministerio de Seguridad. Esta medida incorporó formalmente a la RAM al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Cabe señalar que, más allá de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o del ministro de Defensa, Luis Petri -quienes responsabilizaron a la organización por el último gran incendio registrado en la Patagonia-, la decisión institucional consolida una postura estatal que trasciende las meras acusaciones públicas. Este paso no solo implica un posicionamiento político frente al conflicto, sino que también conlleva repercusiones legales y operativas en el tratamiento de la RAM como entidad bajo la figura de terrorismo.

A partir de esto último y en conjunción con el tema de las autoridades del INAI, es que me interesa realzar nuevamente el concepto de “batalla cultural”, tantas veces utilizado por el presidente como por muchos de sus funcionarios públicos o intelectuales orgánicos. Por más de ser un concepto gramsciano y que por ende podamos trabajar a partir de sus postulados, me parece conveniente entender qué consideran por “batalla cultural” aquellos que hacen uso del término diariamente en relación a estos asuntos.

El principal intelectual orgánico -otro concepto gramsciano- del gobierno, Agustín Laje (2022), plantea que la batalla cultural se da siempre y cuando se encuentren presentes tres elementos característicos. El primero es que la cultura debe ser a la vez medio y fin de la batalla. Como medio se refiere a que las vías por las que se desarrolla la batalla son las propias instituciones -formales e informales- que llevan a cabo la reproducción cultural cotidiana de una sociedad. Cuando habla de fin quiere decir que es aquella misma cultura de la sociedad el objetivo de la batalla en cuestión, el botín. En segundo lugar plantea que el conflicto debe tener una magnitud trascendental para poder ser considerado “batalla”, esto es, debe generarse algún tipo de resistencia por más débil y efímera que sea. Finalmente, Laje considera que la consciencia respecto a la batalla que se está llevando a cabo debe estar presente en todos los bandos de la misma.

En este sentido, quiero aclarar que distingo tanto la designación de la cúpula del INAI como la declaración de la RAM como organización terrorista de las demás acciones político gubernamentales -la derogación de las distintas leyes por ejemplo- ya que, más allá de que el accionar político esté orientado hacia el mismo sendero y en conjunto hagan parte de la táctica política macro del gobierno, estas decisiones cobran relevancia debido a que no se vinculan directamente con, por ejemplo, cuestiones de orden primordialmente económico-empresarial, el mantenimiento del superávit o la búsqueda de inversiones. Más bien, forman parte de aquellas medidas inherentemente político-culturales que se caracterizan por ser movimientos estratégicos en la batalla cultural brindada a viva voz por parte del gobierno. Es decir, estas medidas no tienen otra justificación política además de, justamente, emprender la batalla cultural frente al antagonista. De esta forma lo plantea Agustín Laje:

De la misma manera, un cuadro es un bien cultural según la delimitación estética del concepto. ¿Pero en qué medida dicho cuadro importa como parte de una «batalla cultural»? Pues en la medida en que su significado procure tomar partido en una disputa cultural (2022, p. 43).

Esta cita me parece interesante para dotar de contenido a la distinción que realizamos anteriormente. Cuando planteo que las -ya reiteradas- acciones gubernamentales poseen todas las características tendientes a inscribirse en el esquema de la batalla cultural, me refiero a que es necesario atender que el INAI, un organismo que debería estar dedicado a garantizar condiciones de acceso a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas del país, esté siendo conducido por sujetos que nada tienen que ver con estos asuntos e incluso con agendas contrarias, no se trata simplemente de una omisión o falta de interés, se trata de un redireccionamiento de las políticas indígenas a un horizonte radicalmente diferente al planteado hasta hace poco. Esto es, la utilización de una de las instituciones de producción y reproducción cultural -el INAI-, se encuentra a disposición del bando contrario al sector que debería defender, resguardar, amparar, etc. Es un paso estratégico para aquello que el gobierno no busca promover sino más bien degradar o relegar.

Lo mismo sucede con el conflicto frente a la RAM. En este caso la cosa se torna más visible ya que la confrontación entre uno y otro se expresa incluso semánticamente. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), por más de haberse conformado como organización años antes de la asunción de Javier Milei, mantienen, justamente, una posición de resistencia frente a la batalla que les brinda el gobierno. Como es posible dar cuenta, la medida adoptada por el Ejecutivo no solo refleja una confrontación directa con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sino que también afecta, de manera indirecta, a toda la comunidad mapuche y al movimiento indígena en general, cuyo prestigio y legitimidad quedan bajo un manto de desconfianza debido a esta resolución.

Una batalla cultural tiene por fin la promoción de un cambio, o bien la resistencia al mismo, que tendría lugar fundamentalmente en la dimensión cultural de la sociedad. Pero la batalla cultural no se determina solo por el fin de tipo cultural, sino también por el medio que se emplea, al menos de forma preponderante, para conseguir ese fin (Laje, 2022, p. 35).

Este es precisamente el objetivo que pretendían alcanzar con la resolución y con las declaraciones públicas realizadas inicialmente por los funcionarios nacionales a cargo: lograr que las comunidades comiencen a ser rechazadas por una mayoría social. De este modo, se busca allanar el camino para implementar políticas en sus territorios posteriormente, sin que estas acciones generen tensiones mediáticas, conflictos sociales ni resistencias significativas. La estrategia, en otras palabras, apunta a debilitar el apoyo público hacia las comunidades indígenas para facilitar intervenciones estatales o privadas en sus tierras sin enfrentar una oposición considerable. Esto es, en vez de privilegiar las áreas quichua y guaraní apostando por un proyecto de integración continental, el gobierno ultraja estos territorios, marcando una clara connotación respecto a su posición geocultural. Igualmente, este contenido no me parece suficiente a fin de determinar qué posición ha tomado. Por ello, me parece interesante revisar específicamente qué áreas, provincias o territorios extranjeros ha visitado el Presidente de la Nación desde su asunción, lo cual nos permitirá obtener un claro panorama de qué geoculturas ha decidido privilegiar con su presencia.

Para analizar este asunto he elaborado un cuadro que contiene las provincias, ciudades, motivos de su viaje y la fecha del mismo que va desde el momento de su asunción hasta el 1ero de junio de 2025[1]:

| Provincia | Ciudad | Motivo | Fecha |

| Buenos Aires | Bahía Blanca | Visita por temporal | 17/12/2023 |

| Buenos Aires | Mar del Plata | Obra de Fátima Flórez | 29/12/2023 |

| Santa Cruz | Río Gallegos | Reunión con el gobernador. | 6/1/2024 |

| Tierra del Fuego | Antártida | Visita a Bases Marambio y Esperanza | 6/1/2024 |

| Buenos Aires | Mar del Plata | Obra de Fátima Flórez | 3/2/2024 |

| Corrientes | Capital | Conferencia en el Club de la Libertad | 19/2/2024 |

| Buenos Aires | San Nicolás | Expoagro | 5/3/2024 |

| Tierra del Fuego | Ushuaia | Reunión con Generala Richardson | 5/4/2024 |

| Río Negro | Bariloche | Foro Liao Liao | 19/4/2024 |

| Córdoba | Capital | Acto 25 de Mayo | 25/5/2024 |

| Santa Fe | Armstrong | Agroactiva | 6/6/2024 |

| San Juan | Capital | Plan Nacional de Alfabetización | 4/7/2024 |

| Tucumán | San Miguel | Acto 9 de Julio | 9/7/2024 |

| Neuquén | Añelo | Visita a Vaca Muerta | 8/8/2024 |

| Santa Fe | Rosario | Bolsa de Comercio | 23/8/2024 |

| Mendoza | Capital | Conferencia IAEF | 6/9/2024 |

| Córdoba | Valle de Punilla | Visita por incendios forestales | 25/9/2024 |

| Buenos Aires | Mar del Plata | Coloquio IDEA | 18/10/2024 |

| Córdoba | Capital | 47 Aniversario Fundación Mediterránea | 30/10/2024 |

| Buenos Aires | Mar del Plata | Inauguración centro comercial Coto | 5/12/2024 |

| Córdoba | Capital | Acto en la Bolsa de Comercio | 20/12/2024 |

| Tucumán | San Miguel | Premio “Alberdi” | 19/12/2024 |

| Mendoza | Capital | Foro Económico de Mendoza | 18/1/2025 |

| Córdoba | Villa María | Acuerdos con sector agroindustrial | 25/1/2025 |

| Jujuy | Capital | Reunión con mineros | 10/2/2025 |

| Salta | San Antonio de los Cobres | Corredor Bioceánico | 22/2/2025 |

| Santa Fe | Rosario | Bolsa de Comercio | 5/3/2025 |

| Tucumán | San Miguel | Reunión con la Unión Industrial (UIT) | 15/3/2025 |

| Buenos Aires | Bahía Blanca | Visita al polo petroquímico | 3/4/2025 |

| Chubut | Comodoro Rivadavia | Reforma a la Ley de Hidrocarburos | 20/4/2025 |

| Entre Ríos | Concordia | Acto por producción arrocera | 8/5/2025 |

| Neuquén | Añelo | Acuerdos con YPF | 21/5/2025 |

Como comentario agregado y por más de que queden fuera del marco de análisis, creo que es importante mencionar las ausencias más recientes del presidente a dos instancias tradicionales, el 20 de junio en Rosario, Santa Fé, por el Día de la Bandera, y el 9 de Julio en Tucumán por el Día de la Independencia.

Como puede observarse en el cuadro, hay provincias que Javier Milei todavía no ha visitado en lo que va de mandato: Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Luis y Santiago del Estero son provincias en las que aún no se ha hecho presente. Además, las provincias que ha visitado por primera vez este año son Jujuy, Salta y Entre Ríos. Un número importante de distritos considerando lo que veremos a continuación.

A fin de aumentar nuestra capacidad de disección y así también poder comparar distintas instancias, me parece conveniente evaluar los viajes al exterior que ha realizado nuestro primer mandatario. De conformidad con esto, agregamos como fuente de evaluación el siguiente cuadro:

| País | Fecha | Motivo principal |

| Estados Unidos | 27/11/2023 | Visitó al rabino Schneerson y Simon Jacobson |

| Suiza | 15/01/2024 | Invitado al Foro Económico Mundial |

| Israel | 6/02/2024 | Se reunió con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu en Israel |

| Ciudad del Vaticano | 9/02/2024 | Audiencia oficial con el papa Francisco |

| Estados Unidos | 23/02/2024 | Participó en la CPAC organizada por Donald Trump |

| Estados Unidos | 10/04/2024 | Se reunió con Elon Musk y visitó la Casa de Jabad |

| Estados Unidos | 5/05/2024 | Invitado al foro del Instituto Milken |

| España | 17/05/2024 | Participó en Europa Viva 24, evento organizado por Vox |

| Estados Unidos | 28/05/2024 | Reunión con Altman, Cook, Pichai, Zuckerberg, Rice y discurso en Stanford |

| El Salvador | 1/06/2024 | Invitado a la asunción presidencial de Nayib Bukele |

| Italia | 13/06/2024 | Participó en la cumbre del G7 y tuvo un nuevo encuentro con el papa Francisco |

| Suiza | 15/06/2024 | Invitado a la Conferencia de Paz sobre Ucrania |

| España | 21/06/2024 | Recibió la Medalla de la Comunidad de Madrid y la del Instituto Juan de Mariana |

| Alemania | 22/06/2024 | Recibió la medalla Hayek y se reunió con Olaf Scholz por el acuerdo UE-Mercosur |

| República Checa | 24/06/2024 | Reunión con empresarios y el primer ministro de República Checa. |

| Brasil | 6/07/2024 | Participó en la CPAC Brasil junto a Jair Bolsonaro |

| Estados Unidos | 12/07/2024 | Invitado a la Sun Valley Conference |

| Francia | 25/07/2024 | Asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos y se reunió con Macron |

| Paraguay | 27/07/2024 | Se reunió con el embajador argentino Guillermo Nielsen en Paraguay |

| Chile | 8/08/2024 | Participó en el acto conmemorativo de la empresa Gas Andes |

| Estados Unidos | 22/09/2024 | Abrió la Bolsa de Nueva York, se reunió por tercera vez con Elon Musk y habló en la ONU |

| Estados Unidos | 14/11/2024 | Invitado nuevamente a la CPAC de Donald Trump |

| Brasil | 18/11/2024 | Participó en la cumbre del G20 y se reunió con Xi Jinping, Modi y Georgieva |

| Estados Unidos | 19/01/2025 | Invitado a la investidura presidencial de Donald Trump. |

| Suiza | 21/01/2025 | Invitado al Foro Económico Mundial (55.ª edición) |

| Estados Unidos | 19/02/2025 | Invitado otra vez a la Conferencia Política de Acción Conservadora. |

| Estados Unidos | 2/04/2025 | Iba a recibir el “Lion of Liberty Award” y reunirse con Trump, pero la reunión no se concretó |

| Paraguay | 9/04/2025 | Reunión con el presidente paraguayo Santiago Peña |

| Vaticano / Italia | 25/04/2025 | Funeral del papa Francisco con ministros; reunión privada con Meloni |

Como es notorio, la cantidad de viajes realizados por Javier Milei a otros países es casi la misma que los que ha llevado a cabo al interior de nuestros límites fronterizos. Y digo “viajes” y no simplemente “visitas” o “encuentros” ya que muchas veces fueron simplemente eso, viajes que tenían como fin único el disfrute por parte del presidente en, por ejemplo, una gala de premiación o eventos de entretenimiento, y no la mejora de las relaciones exteriores de nuestro país con otros mandatarios, organizaciones empresariales, etc. En tono con esto, podemos decir que hay países que ha visitado más veces que a cualquier otra localidad de nuestra nación, como es el caso de Estados Unidos, país al que ha recurrido diez veces en lo que lleva de mandato. Lo que es más, si acumulamos las visitas que ha realizado al conjunto de las provincias del norte grande argentino (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán) y lo enfrentamos con las que ha hecho a Estados Unidos, seguiría siendo mayor la cantidad de viajes realizados a aquel país.

Entonces, para comprender porque esto no es simplemente un conteo de viajes en una tabla sino que tiene un trasfondo político-cultural, es necesario retomar la pregunta que le dio origen al texto como así también las fuentes teóricas que nos propusimos para responderla.

Determinar la posición geocultural del gobierno de Javier Milei podría parecer sencillo si se atiende únicamente a factores como el origen del mandatario o los espacios donde ha desarrollado su vida. Sin embargo, la cuestión central no se reduce a la trayectoria personal del presidente, sino que debe abordarse desde una perspectiva más amplia: la del gobierno en su conjunto.

Es crucial entender que esta posición geocultural no es un mero reflejo de las circunstancias individuales de Milei, sino una construcción política deliberada, sostenida a través de decisiones u omisiones cotidianas. Lejos de ser un resultado azaroso determinado, por ejemplo, por el lugar de nacimiento del líder, se trata de una orientación estratégica que se activa y reafirma en la práctica de gobierno. Es por ello que expusimos previamente algunas de las tantas prácticas que lleva adelante el gobierno en cuestión, esto es, una cara de la agenda política del mismo y la beligerancia con la que han tratado a los indígenas de nuestro país, grandes promulgadores de la cultura popular.

Ahora bien, emprendiendo nuevamente con nuestro autor de cabecera, Rodolfo Kusch, podemos decir que hay dos tipos geoculturales en pugna, por lo que, si queremos responder la pregunta, debemos lograr encasillar al gobierno en uno de ellos. Como mencionamos al comienzo, el primero es el tipo popular, dado por la mediterraneidad de la Argentina, enraizado en el pueblo y con orígenes en el mismo. El segundo es el tipo porteño, afirmador de sí mismo en contraposición al popular, sometido a intereses internacionales y con un fuerte componente marítimo. Si quisiéramos hacer un juego de simpatías simplificadas podríamos decir que el primero es el negro y el segundo es el blanco, el primero es el estar y el segundo es el ser, el popular es la tierra y el porteño es el mar y que, en consonancia, la mediterraneidad es Argentina y lo ultramar es occidente.

Se trata de enunciaciones complejas que, aunque abreviadas, pueden servir como punto de partida para organizar la respuesta. En este sentido, resulta evidente que optar por el primer tipo geocultural carecería de fundamento. A lo largo de este análisis, hemos observado cómo el gobierno ha relegado a la mayor parte de la mediterraneidad argentina en lo que respecta a visitas oficiales, mientras ha priorizado un número significativo de viajes al exterior. Esta dinámica refuerza la conexión con la geocultura porteña, marcada por su proyección internacional en detrimento de las regiones del interior.

De la misma forma, hemos visto la manera en la que han tratado a los primeros pobladores de esta mediterraneidad que son, a su vez, los primeros conformadores de la cultura popular, las comunidades indígenas. Las áreas quichua y guaraní, puntos neurálgicos de la cultura popular y agraviadas también por todo lo que conlleva este asunto, son tierras a las que el presidente ni siquiera ha llegado. Santiago del Estero y Misiones, provincias reivindicadoras incesantes de estas tonalidades, son espacios que parecen no formar parte de la agenda presidencial.

Por esto, y por todo lo que hemos argüido en el recorrido de este texto, entiendo que la posición geocultural del gobierno es muy clara: es la geocultura porteña la que predomina en el entramado gubernamental. En tono con esto, quiero aclarar que la idea de que la geocultura del gobierno es porteña no tiene que ver con si pisó o no alguna vez el suelo de la geocultura popular, sino que tiene que ver con qué cosas ha privilegiado en su agenda o como ha desestimado lo que tiene para ofrecer esta otra faceta de nuestro país.

A lo largo de este trabajo se ha argumentado que la posición geocultural del gobierno de Javier Milei se inscribe claramente dentro de lo que Rodolfo Kusch define como geocultura porteña, en contraposición al tipo popular o mediterráneo del pensamiento argentino. Esta afirmación se sostiene tanto en el plano simbólico y discursivo como en las prácticas concretas del accionar gubernamental.

Conclusiones:

En primer lugar, se ha evidenciado un desplazamiento sistemático de la cultura popular en la agenda del gobierno nacional. Acciones como el intento de cierre del INAI, o la declaración de la RAM como organización terrorista, representan no simples decisiones administrativas sino parte de una estrategia política-cultural que busca relegar los componentes autóctonos, andinos y amazónicos de la identidad nacional.

En segunda instancia, los datos sobre los viajes presidenciales muestran un marcado desbalance en la atención territorial: numerosas provincias del norte argentino, núcleo de la geocultura popular y de fuerte presencia indígena, han sido sistemáticamente ignoradas en la agenda presidencial, mientras que países como Estados Unidos han recibido más visitas que cualquier región nacional. Este patrón consolida la hipótesis de un alineamiento simbólico y material con lo ultramarino, en detrimento de la mediterraneidad nacional.

En otra faceta, el análisis del concepto de “batalla cultural” a partir de la interpretación propuesta por Agustín Laje, permite comprender que muchas de estas decisiones no responden únicamente a necesidades económicas o administrativas, sino que forman parte de una estrategia deliberada de disputa por el sentido cultural. En esa disputa, el gobierno adopta una posición activa y consciente, utilizando instituciones como el INAI y discursos públicos como herramientas para reconfigurar la identidad nacional bajo una lógica que refuerza los valores y prioridades de la geocultura porteña. En suma, el gobierno de Milei no solo adopta una geocultura específica, sino que lo hace como parte de un proyecto ideológico más amplio que busca redefinir los vínculos entre cultura, territorio e identidad. Esta redefinición deja en claro que la geocultura no es una cuestión secundaria o simbólica, sino un campo central de disputa política en el presente argentino.

Por último, me gustaría traer como un agregado de color una letra de una canción arraigada en todo lo trabajado previamente:

En mi pago a los gatos les llaman mishis

En mi pago a los gatos les llaman mishis

Y a las hormigas rubias les dicen shishi

Atashpa son las gallinas y cachi los perros chicos

Y los changuitos muy flacos son usamicoj

a los sapos ampatu cuchi a los chanchos

Si ven que te gusta el trago ya dicen que sos machalo

Y si te lavas muy poco sos un mapalo

Asi hablan en mi pago sumaj Santiago!

Huarmi son las mujeres, ckari los hombres

Huarmi son las mujeres, ckari los hombres

Y son bien santiagueños todos los nombres

Agucho, musha y apalo, machingo, cuti y alico

Y si ven que sos metido sos un shatico

Nos enseñó don Sixto a ser quichuistas

Decimos tuy al quemarnos y chuy si nos hace frío

Decimos mishky si es dulce y mayu al río

Asi hablan en mi pago sumaj santiago!

Bibliografía:

- Berti, A. (2022). Nanofundios. Crítica de la cultura algorítmica. Caja Negra Editora.

- CELS. (2024, diciembre). Derogación de la Ley de Territorio Indígena 26.160.https://www.cels.org.ar/web/2024/12/derogacion-ley-territorio-indigena-26160/

- Chequeado. (s.f.). ¿Qué es la RAM? La organización declarada como terrorista por el gobierno de Javier Milei.https://chequeado.com/el-explicador/que-es-la-ram-la-organizacion-declarada-como-terrorista-por-el-gobierno-de-javier-milei/

- Ciudad Magazine. (s.f.). [Video].https://www.youtube.com/watch?v=l1CL_t6TrC0&ab_channel=CiudadMagazine

- Costa, F. (2021). Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida. Tinta Limón.

- ElDiarioAR. (2024). Las políticas de Milei perjudican a los pueblos originarios de manera directa.https://www.eldiarioar.com/politica/politicas-milei-perjudican-pueblos-originarios-manera-directa_1_11388624.html

- FAM Argentina. (2025, febrero 28). Nuevo ataque de Milei contra la democracia y el federalismo.https://www.famargentina.org.ar/2025/02/28/nuevo-ataque-de-milei-contra-la-democracia-y-el-federalismo/

- Hernández Arregui, J. J. (1973). Imperialismo y cultura: La política en la inteligencia argentina (1957-1973). Peña Lillo.

- Infobae. (2025, mayo 15). Nueva reforma migratoria en Argentina: Las medidas extremas del gobierno de Javier Milei que afectará a miles de peruanos.https://www.infobae.com/peru/2025/05/15/nueva-reforma-migratoria-en-argentina-las-medidas-extremas-del-gobierno-de-javier-milei-que-afectara-a-miles-de-peruanos/

- IWGIA. (s.f.). Un desprecio sin descanso: La ofensiva de Milei contra los derechos indígenas.https://iwgia.org/es/noticias/5600-un-desprecio-sin-descanso-la-ofensiva-de-milei-contra-los-derechos-ind

- Kusch, R. (1976). El punto de vista geocultural. En Geocultura del hombre americano (Cap. 2). Ediciones del Pensamiento Nacional.

- Kusch, R. (1978). Geocultura del pensamiento. En Esbozo de una antropología filosófica americana. Ediciones Culturales Argentinas.

- Laje, A. (2022). La batalla cultural: Reflexiones críticas para una nueva derecha. Grupo Almuzara.

- Perfil. (s.f.). Bolivia repudió los comentarios ofensivos de Javier Milei por atacar su soberanía y dignidad nacional.https://www.perfil.com/noticias/internacional/bolivia-repudio-los-comentarios-ofensivos-de-javier-milei-por-atacar-su-soberania-y-dignidad-nacional.phtml

- Santucho, F. R. (s.f.). El indigenismo en la historia argentina. En Revista Dimensión, (1), [págs. correspondientes].

- Santucho, F. R. (s.f.). Una presencia necesaria; La búsqueda de una exacta dimensión; Lo andino amazónico en la infraestructura argentina. Revista Dimensión, (1), [págs. correspondientes].

- Swissinfo. (2024). Gobierno de Milei acusa de “terrorismo” a presuntos responsables de incendios en Patagonia.https://www.swissinfo.ch/spa/gobierno-de-milei-acusa-de-%22terrorismo%22-a-presuntos-responsables-de-incendios-en-patagonia/88861897

[1] Al momento de la realización de este escrito Javier Milei lleva efectuado otros viajes a nuevas provincias, como es el ejemplo de la Provincia del Chaco, a la cuál acudió para inaugurar una Iglesia Evangélica.

That’s a bold prediction! Seeing platforms like legend link login register gain traction shows the evolving PH gaming scene. Secure payments & easy access are key-it’s all about user experience! 🤔

Responsible gaming is key, folks! It’s easy to get carried away. Platforms like bigbunny ph slot download emphasize verification – a good sign of security. Remember to set limits & enjoy the fun responsibly! 🎰

VIPSlotsCasino… feels a little dated, but they do have some decent bonuses and a good variety of games beyond just slots. The VIP program might be worth checking out if you’re a high roller. vipslotscasino

Looking for some Soicauxsmb Kubet tips? This site might be helpful! I found soicauxsmbkubet to be useful for predictions, but always do your own research too! Nothing is a guarantee! Good luck, and have fun: soicauxsmbkubet

https://shorturl.fm/d1BEY

Interesting points about responsible gaming – crucial for platforms like tbjili games! Seeing robust KYC & secure deposits (like GCash) builds trust. Player safety should be priority #1, and transparency is key to long-term success.

Yo, if you’re looking to get into 20Bet, 20betlogin.info is a good starting point. Helped me get in and start betting. The platform is pretty solid once you’re in. Good luck out there! 20betlogin

https://shorturl.fm/GS747

Just stumbled upon 369jllink. Not bad, not bad at all. They’ve got some cool games I haven’t seen before. Gives you something different, you know? Worth a look see 369jllink

Interesting take on bankroll management! Seeing platforms like peryagame link cater to local preferences with peso transactions & quick GCash deposits is smart. It’s all about accessibility, right? Laro ng Puso indeed! 👍

Casinoplusrestricted… restricted from where?! 😂 I’m in! Just kidding (mostly). Be responsible with your gambling folks. More info at casinoplusrestricted.

https://shorturl.fm/2nhly

Saw 7700bet777 advertised somewhere. Gave it a quick look. Pretty much what you’d expect. Worth a shot if you’re bored. Head over to 7700bet777.

Checking out jlss tonight. Hopefully, it brings some good fortune my way!

Heard some buzz about y777gameslogin. Gonna give it a shot and see if it lives up to the hype. Wish me luck! Check it out here: y777gameslogin

Alright, alright, let’s see what 639jl75 is all about. Feels kinda new to me. Hopefully, it’s not a total bust! Click here: 639jl75

That’s a solid point about adapting to player preferences – crucial for success in the SEA market! Seeing platforms like lucky88 games really focus on localized options (like payment methods) is smart. It’s all about access & trust, right? 👍

Fascinating analysis of geoculture! Just as geography shapes cultural identity, digital platforms create their own spatial contexts. Having worked across multiple regions, I’ve seen how localized approaches enhance user engagement—something worth considering when exploring legendlink maya app download apk for region-specific experiences.

Enjoying learning about online slots – so many themes now! It’s great to see platforms like ph jl96 slot download offering a wide variety & easy access via app or web. Responsible gaming is key, though! 👍

Roulette’s seemingly random nature always fascinates me – the math behind it is surprisingly elegant! Seeing platforms like casino free 100 com embrace provably fair tech with blockchain is a smart move for transparency. Instant deposits via GCash sound convenient too! 🤔

Interesting points! Managing bankroll is key in baccarat, and platforms like jl90 download offer diverse games to practice. Finding a reliable site with good access (like their app!) is half the battle. Solid analysis!